大根おろしを作りすぎて残ってしまったとき、「これってまだ食べられるのかな?」と迷った経験はありませんか。

実際に、大根おろしは腐るとどうなるのかを知っておくと、安心して使い切ることができますよね。

この記事では

- 大根おろしが腐るとどうなるかの見分け方

- 冷蔵や冷凍での保存方法

- 長持ちさせる工夫

まで分かりやすく紹介していきます。

この記事を読めば、大根おろしを安全に保存しながら、最後までおいしく食べ切る方法が身につきますよ。

大根おろしは腐るとどうなる?食べられるかの見分け方

大根おろしはすりたての爽やかな風味が魅力です。

ただ、時間が経つと劣化しやすいので、腐るとどうなるかを知っておくことが大切。

結論から言うと、色・におい・味・質感・カビに変化が見られる場合は食べるのを避けましょう。

特に常温に置いておくと、数時間で雑菌が増えて劣化してしまうんです。

変色が軽い程度であれば食べられることもあります。

日々の食卓で安心して取り入れるためには、「いつもの大根おろしと違う」と感じたら口にしないようにしましょう。

腐った大根おろしの特徴は以下の通りです。

- 色が黄色や茶色に変わる

- 酸っぱいにおいや発酵臭がする

- 苦味や酸味が強くなる

- ネバつきや糸を引く状態になる

- カビが生える

ここからはもう少し具体的に、どのような変化が起こるのかを解説していきますね。

色の変化

新鮮な大根のおろしたては白く透き通るような色です。

しかし、時間が経つと少しずつ変化が現れます。

これは大根に含まれる成分が酸化したり、雑菌の影響を受けるためです。

変色だけで必ずしも腐っているとは限らず、軽い黄ばみ程度なら食べられる場合もあります。

すりおろした直後の大根おろし

冷蔵庫に入れて3日目の大根おろし

すりおろした直後は白くてふわふわでみずみずしいですが、時間がたつにつれ、黄色から茶色に変化し食感が悪くなります。

この段階で腐ってはいませんが、おいしさの面では、3日目までに食べ切るのがおすすめです。

変色の色ごとの「状態・原因・食べられるかどうか」をまとめた表を作成しましたので参考にしてくださいね。

| 変色の色 | 状態の特徴 | 主な原因 | 食べられるか |

| 黄色 | 全体が黄色っぽく変色し、水っぽくなることもある | 酸化の進行、長時間の保存による劣化 | 少量なら害は少ないが風味が悪い |

| 茶色 | 全体が茶色く変色、風味が落ちて苦味や渋みが出る | 酵素による酸化、空気に触れることによる劣化 | 風味が悪く安全性も低下 |

| ピンク | 全体または部分的にピンク色になる | 細菌の繁殖による腐敗の初期段階 | 腐敗のサイン、食中毒の危険あり |

| 青 | ポツポツと青緑色の部分が出る | カビの発生、保存環境の不衛生 | カビ毒の可能性あり、絶対に食べない |

特に青・ピンクは食中毒のリスクがあるため即廃棄しましょう。

見た目が食欲をそそらなくなっている時点で、風味も損なわれている可能性が高いです。

食べるかどうかは慎重に判断したほうが安心ですよ。

においの変化

おろしたての大根は爽やかで少し辛味を含んだ香りがします。

これは雑菌が繁殖し、発酵が進んでいる証拠です。

実際に冷蔵庫で3日ほど置いていた大根おろしを嗅いだとき、酸っぱい発酵臭がした経験があります。

見た目がまだ食べられそうでも、においに違和感がある場合は口にしないのが安全。

香りは腐敗を見極めるうえで最も分かりやすいサインといえますよ。

味の変化

腐敗の進行は味にもはっきり現れます。

新鮮な大根おろしはみずみずしく、辛味と甘味のバランスがよいです。

実際に古くなったものを口にすると、「あれ?」と違和感を覚えるはずですよ。

味は最後のチェックポイントですが、においや見た目で異常を感じた時点で口にするのはやめましょう。

質感の変化

すりたての大根おろしはふんわりと軽く、水分を含んでみずみずしい状態です。

しかし時間が経つにつれて水分が分離し、水っぽくべちゃっとした質感に。

スプーンですくったときにまとわりつくようなら、すでに劣化が進んでいます。

質感の変化は見た目やにおいと同じく判断の目安になるため、「あれ、いつもと違う」と感じたら注意しましょう。

カビの発生

もっとも分かりやすい腐敗のサインがカビの発生です。

カビた大根おろしと1日目で力果てた金魚のマモル pic.twitter.com/F72bQaqyml

— 火炎狐 (@kaengitsune) May 23, 2017

健康への影響を考えると、少量でも廃棄するのが安全です。

特に夏場や湿度が高い季節は数日でカビが発生することもあるため、保存状態には十分注意しましょう。

腐った大根おろしを食べた時の食中毒リスク

大根そのものには強い毒性はありませんが、腐敗が進むと雑菌やカビが増殖し、体に悪影響を及ぼしてしまうんです。

特に免疫力の低い子どもや高齢者は重症化しやすいため注意しましょう。

実際に冷蔵庫で数日放置した大根おろしを食べてお腹を壊したという話も。

見た目が大丈夫でも、保存状態が悪ければ菌が繁殖している可能性もあるんですよ。

「もったいないから」と無理に食べるのは危険。

体調を守るためにも、怪しいと思ったら食べないようにしましょうね。

大根おろしは何日もつ?保存期間と注意点

大根おろしの保存期間は保存方法によって大きく変わります。

常温保存は避けるべきで、冷蔵でも2〜3日が目安、冷凍すれば約2~3週間持たせることができるんです。

ただし、保存期間はあくまで目安であり、実際には保存状態や温度によって前後します。

大根おろしが腐るとどうなるのかを知っておくと、見た目やにおいの変化から食べられるかどうかを判断しやすくなりますよ。

作り置きをするときは、

- どのくらい日持ちするのか

- どんな方法が一番安心なのか

を理解しておくことが重要です。

ここからは保存方法別に注意点を確認していきましょう。

常温保存

特に夏場や暖房の効いた部屋では数時間で酸っぱい匂いがしたり、変色したりすることがあります。

どうしても短時間置く必要がある場合は、ラップをして冷暗所に置き、できるだけその日のうちに食べ切るようにしましょう。

具体的な注意点をまとめると以下の通りです。

- 室温に放置すると数時間で劣化が始まる

- 夏場は特に雑菌が繁殖しやすいので避ける

- 食卓に出したらすぐに冷蔵庫へ戻す

基本的には常温保存は避け、冷蔵か冷凍で管理するのが安全ですよ。

冷蔵保存

残った大根おろしを冷蔵庫に入れておいたら2日後に腐ってしまいそれを流しに捨てたら、部屋中が腐敗臭で満たされました(´・ω・`)

— 📸ゆーすけ📸 (@yusuke501e) September 14, 2016

みなさんまだまだ暖かいです、気をつけましょう!#異臭騒ぎ

大根おろしを少量余してしまって汁ごと2日間冷蔵庫に入れっぱなしにしていたんだが、本日見事に汁ごと青くなっていた

— しびれだんびら (@ossan125250) November 13, 2021

それ見たおじさんも青くなった(たぶんカビか腐敗)

保存する際は、容器に入れる前に余分な水分を軽く切っておくと日持ちがよくなります。

さらに、表面にラップをぴったりかけて空気に触れないようにすると、酸化や変色を防ぐことができますよ。

冷蔵保存の注意点は以下の通りです。

- なるべく当日か翌日に食べ切る

- 保存するなら清潔な密閉容器を使う

- 水分が分離したら軽く混ぜてから使う

短期間であれば冷蔵でも対応可能ですが、早めに食べ切るのが一番安心です。

冷凍保存

すぐに使い切れない場合は冷凍保存がおすすめです。

製氷皿や小分け容器に入れて凍らせると、1回分ずつ取り出しやすいのでおすすめ。

解凍する際は、自然解凍や電子レンジの解凍モードを使うと食感が比較的残りやすいです。

ポン酢と合わせる薬味としてよりも、煮物やスープなど加熱調理に使うと違和感なくおいしくいただけますよ。

冷凍保存の注意点を整理すると、以下のようになります。

- 小分けしてラップや密閉容器に入れると使いやすい

- すりおろした直後に冷凍すると風味を保てる

- 解凍後は加熱調理に使うと食感の変化が気にならない

冷凍保存は「すぐに食べ切れないときの強い味方」として活用できますね。

家庭で作る場合

冷蔵保存しても2日程度が限界で、それ以上は風味が落ちたり腐敗が進みやすくなります。

とくに夏場は気温が高く、冷蔵庫から出し入れする回数が多いと劣化が早まってしまうんです。

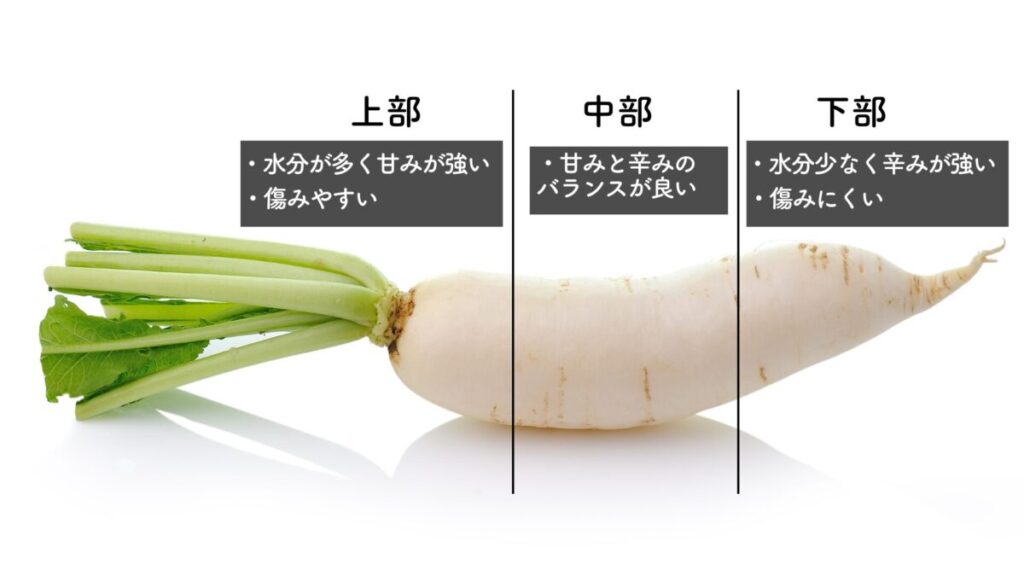

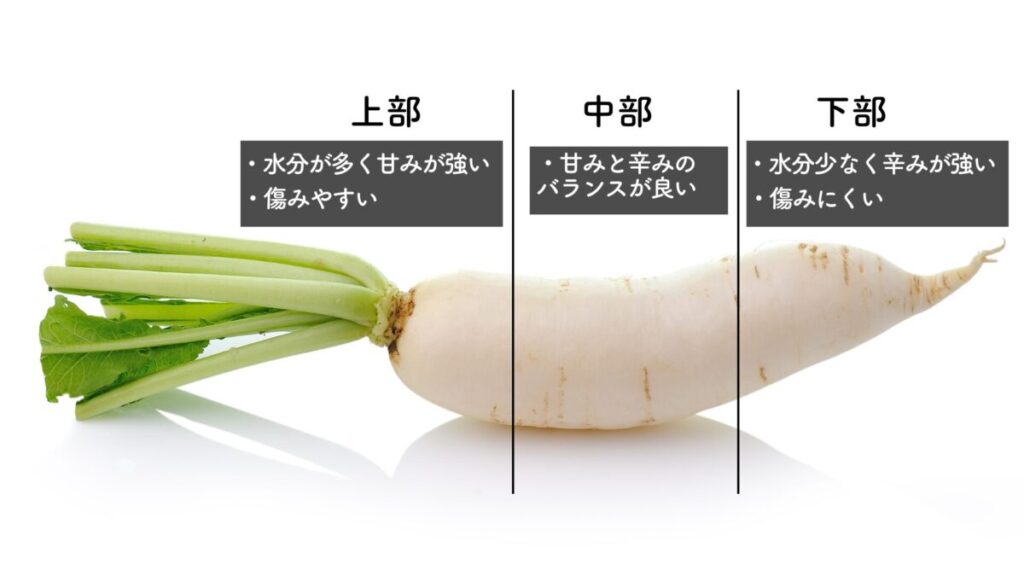

また、大根の部位によっても日持ちに差があります。

水分が多い葉に近い部分は傷みやすく、すぐに酸っぱさが出てくることがあるんです。

一方で、根に近い部分は比較的長持ちしやすい傾向に。

家庭でまとめて作る場合は、一度にたくさんおろさず、必要な分だけすりおろすことが鮮度を保つコツです。

どうしても余った場合は、小分けにして冷凍保存しておくと、解凍して料理にすぐ使えるので便利ですよ。

市販品の賞味期限

スーパーなどで販売されているチューブ入りやパック詰めの大根おろしは、保存料や密閉加工によって日持ちするよう工夫されています。

パッケージには必ず「賞味期限」や「消費期限」が記載されているので、確認してから使用することが大切。

ただし、開封した瞬間から酸化や雑菌の影響を受けやすくなるため、開封後はなるべく2〜3日以内に食べ切りましょう。

パックやチューブから直接料理に出し入れすると雑菌が入りやすいので、清潔なスプーンを使って取り出すと安心ですよ。

実際に市販品を使った知人に「冷蔵庫に入れていたのに、数日で酸っぱいにおいがして食べられなくなった」と聞いたことがあります。

保存状態によって劣化が早まることがあるので、賞味期限内でも見た目やにおいに異変を感じたら無理に食べない方が良いでしょう。

大根おろしを新鮮なまま長持ちさせる保存方法

大根おろしは、選ぶ大根の部位やおろし方、保存方法を工夫することで風味をキープできます。

ただし、大根おろしが腐るとどうなるのかを知っておかないと、気づかないうちに傷んだものを口にしてしまう可能性も。

保存の工夫は「腐らせないための対策」としても重要なんです。

例えば辛味を抑えたいなら大根の上部を使い、すりおろしたらすぐに密閉容器に入れるなど、実践できる方法はいくつもあります。

ここでは

- 部位の選び方

- おろし方の工夫

- 酸や加熱で保存性を高める

- 少量ずつ小分けにして密閉容器に早めに分ける

- 清潔な環境を保つ

の5つのポイントについて紹介しますね。

部位の選び方

保存性を考えると、水分が少なめの下部が比較的日持ちしやすい傾向にあります。

一方で、水分の多い上部は傷みやすく、すりおろした後も水分が分離しやすいので、早めに食べ切るのが安心です。

辛味を楽しみたい料理に下部を使う場合も、保存状態によっては風味が落ちやすいので、なるべく早めに調理するとよいでしょう。

料理の用途と保存のしやすさを考えながら部位を選ぶと、無駄なく使い切ることができますよ。

おろし方の工夫

また、金属製のおろし器は摩擦熱で風味が落ちやすいと言われることが。

実際に両方で試したところ、セラミック製でおろした方が時間が経っても白さをキープできました。

おろし方の工夫ひとつで保存期間が変わるため、使い分けてみると良いでしょう。

酸や加熱で保存性を高める

さっぱりした風味が加わるので、焼き魚やサラダに添える際にも相性抜群。

もう一つの方法は加熱です。

加熱すると辛味成分が和らぎ、甘味が前に出るので、子どもにも食べやすくなりますよ。

レモンを少し加えた大根おろしを冷蔵庫に入れたところ、翌日でも色や香りがほとんど変わらず使えた経験があります。

保存性を高めつつ、風味も楽しめる工夫です。

少量ずつ小分けにして密閉容器に早めに分ける

一度にまとめて保存すると、容器を開けるたびに雑菌が入り、劣化が進みやすくなります。

冷蔵の場合でも、小さな容器に分けておけば鮮度を保ちやすくなります。

さらに、保存の際は必ず密閉できる容器を使うことが大切です。

実際に小分けせず大きな容器で保存したときは、数日後に上の方だけ酸っぱくなってしまった経験があります。

少し手間をかけて分けておくことで、無駄なく最後までおいしく使い切ることができますよ。

清潔な環境を保つ

おろし器や保存容器に水分や汚れが残っていると、そこから菌が繁殖しやすくなります。

また、取り分けるときは必ず清潔なスプーンや箸を使いましょう。

一度口をつけた箸を入れてしまうと、たちまち雑菌が増えてしまいます。

例えば、夏場に庫内がいっぱいの状態で保存した大根おろしは、通常より早く酸味が出てしまうことも。

清潔で温度管理の整った環境を保つことで、大根おろしをより長くおいしく楽しむことができますよ。

余った大根おろしの活用法

作りすぎて余った大根おろしは、工夫次第でさまざまな料理に使えます。

例えば、鍋やスープ、和え物、ソースとして利用すれば無駄なくおいしく消費できますよ。

捨ててしまうのはもったいないので、料理にうまく取り入れるのがおすすめです。

ここでは、以下の3つの活用法についてご紹介しますね。

- 鍋やスープに加える

- 和え物やサラダに活用

- 調味料・ソースとして使う

鍋やスープに加える

大根おろしには消化を助ける成分が含まれており、こってりした鍋に加えると後味がすっきりし、体も温まりますよ。

例えば、寄せ鍋の仕上げに加えればスープ全体がまろやかになり、具材の旨味を引き立ててくれるんですよね。

また、豚汁やみそ汁に入れると、ほんのりした甘味とやさしい口当たりがプラスされるんです。

風邪をひいたときや食欲がないときにもおすすめ。

豚バラ肉に大根おろしを加えたみぞれ鍋は、スープの味がさっぱりとして、我が家の冬の定番メニューです。

寒い季節には特におすすめの活用法ですよ。

和え物やサラダに活用

例えば、ほうれん草や小松菜にポン酢と大根おろしを合わせれば、さっぱりとした副菜が完成。

ツナやしらすを加えると栄養価もアップし、食べ応えのある和え物になります。

また、大根おろしをドレッシング代わりにしてサラダにかけるのもおすすめ。

油を控えめにしても大根おろしの水分でしっとりまとまるので、カロリーを抑えたいときにもぴったりですよ。

実際に大根おろしをキャベツと人参の千切りにかけ、醤油とごま油を少し足すと、即席の中華風サラダになり、家族にも好評でした。

普段の食卓に手軽に取り入れられるアレンジです。

調味料・ソースとして使う

焼き魚に添えるのは定番ですが、ステーキやハンバーグに乗せれば脂っこさを和らげ、さっぱりと食べられますよ。

さらに、揚げ物に合わせても相性抜群。

天ぷらや唐揚げにおろしポン酢をかけると、重さを感じずに最後まで楽しめます。

また、冷しゃぶや冷ややっこにかけると、暑い時期でもさっぱり食べられ、食欲が落ちやすい季節におすすめです。

先日揚げ出し豆腐にたっぷりの大根おろしと出汁をかけたところ、味が染み込んで、より一層おいしく感じられました。

調味料感覚で使うことで、余った大根おろしを無駄なく活用できますよ。

大根おろしは腐るとどうなるか見分け方まとめ

大根おろしが腐るとどうなるかは、色やにおい、質感、カビといった変化で判断できます。

少しの変色なら問題ないこともありますが、異臭や粘り、カビが出た場合は食べずに処分するのが安心ですよ。

腐ったときのサイン

| 判断ポイント | 腐ったときのサイン | 食べられるかどうか |

| 色 | ピンク・青っぽく変色 | 処分 |

| におい | 酸っぱいにおい・発酵臭 | 異臭がしたら処分 |

| 質感 | 水っぽい、粘り、糸を引く | 処分 |

| カビ | 白・黒・青緑のカビが見える | 即処分 |

大根おろしの保存状態を自分で見極め、安心して食べられるかどうかを判断してくださいね。

保存の目安

- 常温保存:不向き(数時間で劣化)

- 冷蔵保存:2〜3日以内に食べ切る(夏場は1~2日)

- 冷凍保存:2〜3週間程度保存可能

常温・冷蔵・冷凍でそれぞれどのくらい持つのかを知っておくと安心ですね。

大根おろしを長持ちさせる工夫

- 清潔な密閉容器を使用する

- 保存前に余分な水分を軽く切る

- 小分けにして冷凍し、必要な分だけ解凍する

- ポン酢や出汁を加えて下味保存すると風味もアップ

余ったときの活用法

- 鍋や味噌汁に加えてさっぱり仕上げる

- 焼き魚やハンバーグに添える

- 和え物やサラダ、ドレッシングに活用する

大根おろしは保存方法によって日持ちが大きく変わります。

正しい見分け方と保存の工夫を押さえることで、新鮮なおいしさを長く楽しめますよ。